भगवा की आँखे लाल

Editor : Shubham awasthi | 03 September, 2025

प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्र ! “हमारे कोई शाश्वत सहयोगी नहीं, और हमारे कोई स्थायी शत्रु नहीं हैं। हमारे हित शाश्वत और स्थायी हैं, और उन्हीं हितों का पालन करना हमारा कर्तव्य है।”

Source or Copyright Disclaimer

1848 में ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री हेनरी पामरस्टोन का यह कथन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे सटीक परिभाषा है। राजनीति में राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता, और यही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

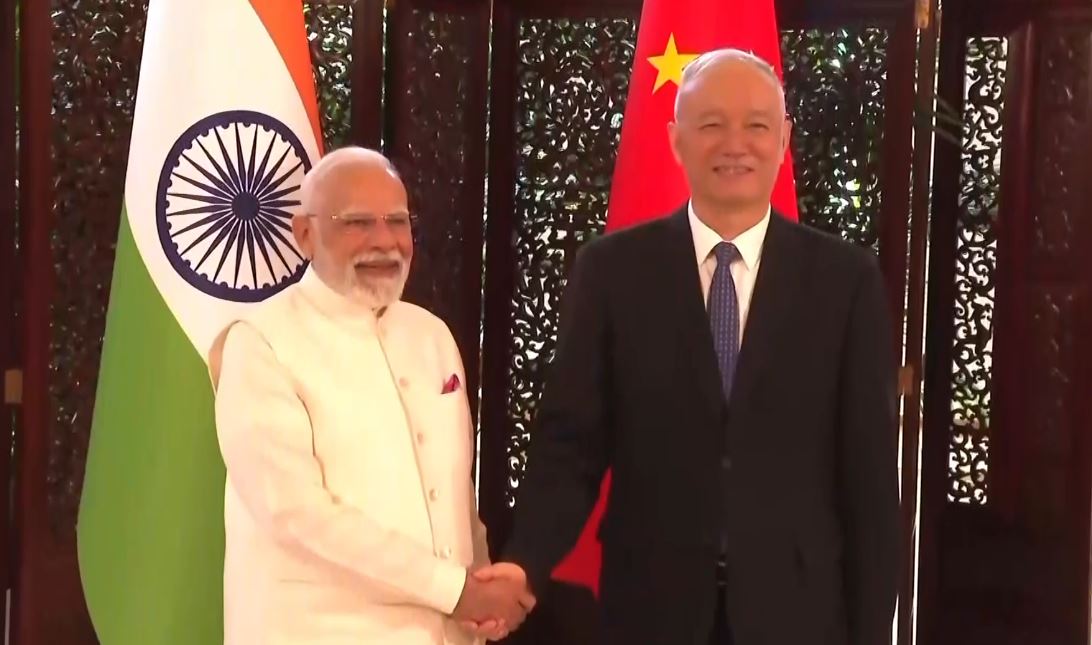

हाल ही में चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क्सवादी नेताओं की बैठक ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी। यह सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं थी, बल्कि इतिहास की गहरी परतों को छूने वाली तस्वीर थी। भगवा और लाल—दो रंग जो भारतीय राजनीति में दशकों से टकराव के प्रतीक रहे हैं—जब एक ही फ्रेम में नज़र आएँ तो सवाल उठना स्वाभाविक है: क्या यह मुलाकात क्षणिक है या भविष्य की किसी नई दिशा का संकेत?

भारतीय राजनीति में भगवा और लाल का रिश्ता नया नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय वामपंथ ने मजदूर–किसान संघर्षों को दिशा दी, जबकि संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधार बनाकर राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा को प्राथमिकता दी। सहयोग की संभावनाएँ कम और अविश्वास की खाई गहरी रही। लेकिन आज बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह दूरी कम होती दिख रही है।

2024 का भारत अब वैचारिक सीमाओं से परे जाकर व्यावहारिक समीकरणों पर खड़ा है। भारत–चीन संबंधों में सीमा विवाद, व्यापारिक हित और वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसी चुनौतियाँ संवाद को मजबूरी बना रही हैं। चीन के लिए लाल सिर्फ विचारधारा नहीं, राजनीतिक वास्तविकता है। वहीं भारत के लिए भगवा सत्तारूढ़ शक्ति की पहचान बन चुका है। दोनों का आमने-सामने आना प्रतीकात्मक कम, रणनीतिक अधिक है।

इतिहास गवाह है कि वैचारिक विरोधी ताकतें अक्सर व्यावहारिक कारणों से हाथ मिलाती रही हैं। अमेरिका और चीन का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है—एक पूँजीवादी, दूसरा साम्यवादी, फिर भी आर्थिक सहयोग ने दशकों तक ‘सह-अस्तित्व’ की राह दिखाई। द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले सोवियत संघ और नाज़ी जर्मनी का ‘मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट’ भी यही बताता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त–दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी हित होते हैं।

भारत की राजनीति में भी यही तस्वीर उभर रही है। भगवा जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि है, वहीं लाल बराबरी और वर्ग-संघर्ष की परंपरा को ढोता है। आज दोनों के सामने साझा चुनौतियाँ हैं—भारत के लिए पड़ोसी देशों की भू-राजनीति और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, तो चीन के लिए अमेरिका का दबाव। ऐसे में टकराव पीछे छूटकर संवाद आगे बढ़ सकता है।

फिर भी यह समीकरण टिकेगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। विचारधाराएँ महज़ राजनीतिक मंच की मजबूरी नहीं, बल्कि जनमानस की गहरी पहचान होती हैं। भारत के इतिहास में वाम और संघ का टकराव हमेशा मुखर रहा है—चाहे विश्वविद्यालयों का परिसर हो या सड़क का संघर्ष। इसलिए सहयोग की तस्वीर जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही असहज भी लगती है।

इस घटनाक्रम का असर भारत की आंतरिक राजनीति पर भी होगा। भाजपा 2024 के चुनावों के बाद और मज़बूत होकर उभरी है, जबकि वामपंथ सीमित दायरे तक सिमट चुका है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर लाल विचारधारा के नेताओं से हाथ मिलाते हैं तो संदेश साफ जाता है—राजनीति अब केवल विचारधारा की नहीं, रणनीति की भी है। विपक्ष के लिए यह चुनौती और गहरी है।

सवाल यह है कि क्या भगवा की लाल आँखें किसी वैचारिक बदलाव का संकेत हैं या फिर यह सिर्फ वैश्विक मजबूरी का गठजोड़ है? इतिहास कहता है, ऐसे समीकरण अक्सर अस्थायी होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई बार अस्थायी समीकरण ही भविष्य की स्थायी दिशा तय करते हैं।

आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, भारत और चीन दोनों अपने-अपने रंगों के साथ एक नई तस्वीर रच रहे हैं। शायद यही कारण है कि भगवा और लाल के इस मेल को सिर्फ रंगों का खेल मानना भूल होगी। यह राजनीति की नई बुनावट है, जिसके धागे आने वाले कल की वैश्विक संरचना को रंग सकते हैं।